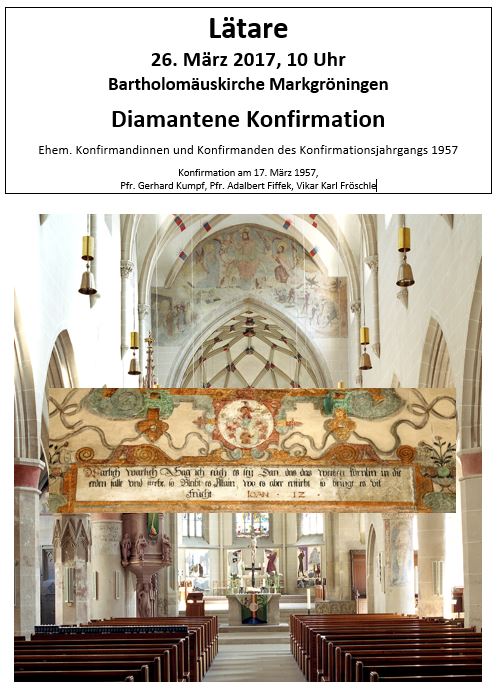

Predigt zum 3. So. n. Trinitatis beim Kurparkfest Bad Sebastiansweiler

Predigttext: Jona 3,10-4,11

10Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat’s nicht.

Jonas Unmut und Gottes Antwort

1Das aber verdross Jona sehr, und er ward zornig 2und betete zum Herrn und sprach: Ach, Herr, das ist’s ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen; denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. 3So nimm nun, Herr, meine Seele von mir; denn ich möchte lieber tot sein als leben. 4Aber der Herr sprach: Meinst du, dass du mit Recht zürnst?

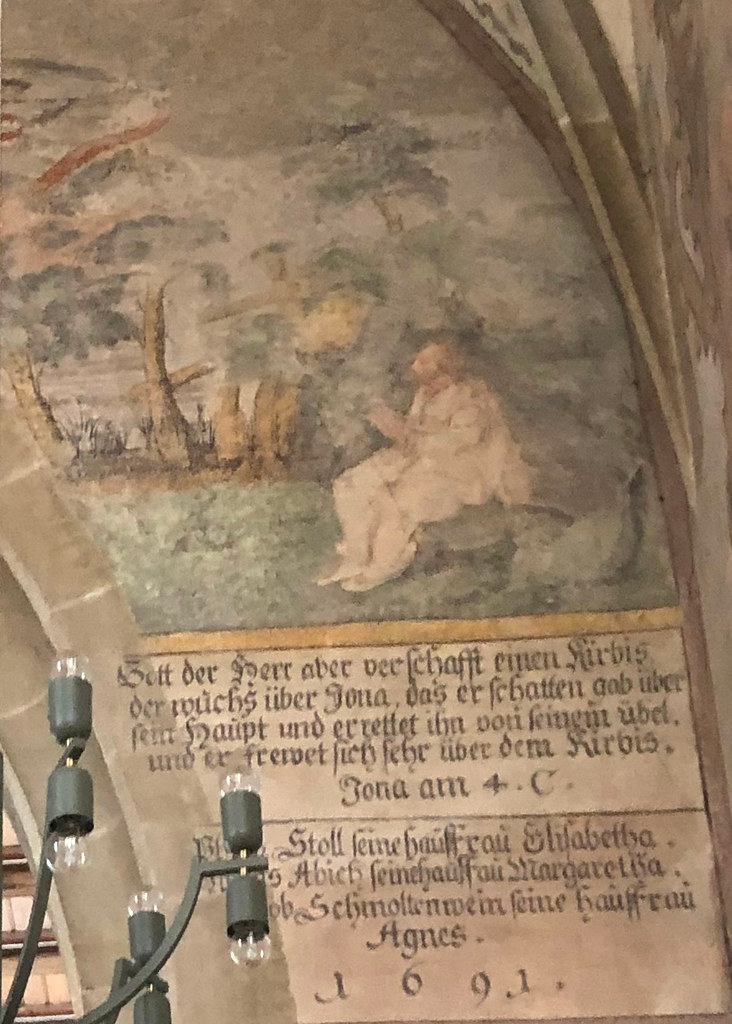

5Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte; darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. 6Gott der Herr aber ließ einen Rizinus wachsen; der wuchs über Jona, dass er Schatten gab seinem Haupt und ihn errettete von seinem Übel. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus.

7Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen; der stach den Rizinus, dass er verdorrte. 8Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen, und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach: Ich möchte lieber tot sein als leben.

9Da sprach Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit Recht zürnst um des Rizinus willen? Und er sprach: Mit Recht zürne ich bis an den Tod. 10Und der Herr sprach: Dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast, hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb, 11und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als hundertzwanzigtausend Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere?

Alles, was Recht ist. Gottes überraschende Barmherzigkeit

Liebe Gemeinde hier beim Kurparkfest Bad Sebastiansweiler,

wer diese Geschichte aufgeschrieben hat, wissen wir nicht. Erzählt wird in der 3. Person von Jona, Gott und Ninive. Ninive: Sodom und Gomorra! Babylon Berlin! Paris, New York und Amsterdam macht keinen Unterschied! Mannheim, München, Stuttgart brauchen sich nichts einzubilden! Die sind auch nicht besser …

Das weiß Jona und denkt: „Bei Gott! Jemand sollte mal etwas sagen!“ Aber er ist halt auch nicht besser, und sowieso, er wollte schon längst mal eine Kreuzfahrt nach Tarsis machen. Dort ist die Welt noch in Ordnung.

Jona haut ab. Es holt ihn ein. Gott holt ihn ein, und dann predigt er eben in Gottes Namen, aber deutlich, predigt den Leuten, was die Stunde geschlagen hat: „Last Generation!“ Noch 40 Tage bis zum Untergang! Alles, was Recht ist, so kann’s nicht weitergehen! So wird’s nicht weitergehen!

Womit er nicht gerechnet hatte: Die Leute nehmen es sich zu Herzen. Sie machen nicht einfach weiter, sie halten inne!

Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat’s nicht.

Gottes überraschende Barmherzigkeit

An dieser Stelle, liebe Gemeinde, ist etwas Unglaubliches festgehalten, nämlich dass Gott nicht unumstößlich der konsequente Vollzieher von Recht und Gerechtigkeit ist, der zornige Rächer der menschlichen Schwächen, Unvernunft, Schuld, Bosheit, der dafür sorgt, dass es kein Entrinnen gibt und der Mensch die Konsequenzen seines Handelns zu spüren bekommt. Gottes Barmherzigkeit kommt zum Vorschein. Aber Gott ist auch nicht, wie heutzutage beliebt, einfach der Behüter und Beschützer der Menschen, egal, was er da beschützen und behüten soll.

Hier in der Jona-Geschichte ist beschrieben, dass Gott überdenkt und es nicht so weit kommen lässt, wie es kommen müsste.

Da reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat’s nicht.

Damit kommt Jona nicht zurecht. Er hatte den Untergang angekündigt und möchte nun sehen, was passiert, und als nichts passiert, macht er Gott sogar Vorwürfe.

Ach, Herr, das ist’s ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen; denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. 3So nimm nun, Herr, meine Seele von mir; denn ich möchte lieber tot sein als leben.

Jona im Selbstmitleid. (Wenn kein Mensch Mitleid hat, muss man sich wohl selbst bedauern!)

Dann kommt die Geschichte mit dem Rizinus, wunderbar erzählt.

Gott der Herr aber ließ einen Rizinus wachsen; der wuchs über Jona, dass er Schatten gab seinem Haupt und ihn errettete von seinem Übel. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus.

Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen; der stach den Rizinus, dass er verdorrte. 8Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen, und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach: Ich möchte lieber tot sein als leben.

Da sprach Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit Recht zürnst um des Rizinus willen? Und er sprach: Mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach: Dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast, hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb, und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als hundertzwanzigtausend Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere?

So endet die Geschichte, so endet das ganze Büchlein Jona, und man weiß am Ende nicht, wie sie weitergeht, was aus Jona wird, ob er wieder nach Hause geht oder nach Ninive oder noch einmal nach Tarsis. Wahrscheinlich ist das gar nicht so wichtig.

Überhaupt…

Geht es in dieser Geschichte um Jona oder um Ninive oder um Gott? Oder ist alles ineinander verwoben? Um wen oder was geht es?

Um wen oder was geht es, wenn wieder irgendjemand sagt: So geht es nicht! Alles, was Recht ist!

- Das sagt im Parlament die Opposition und

- das sagt die Gewerkschaft, wenn sie einen neuen Tarif will,

- das heißt es in Betrieben und Familien, in Schulen und Behörden:

„So geht es nicht! Alles, was Recht ist!“

Aber wie geht es dann und worum geht es überhaupt?

Der letzte Satz lässt ahnen, es geht um die Menschen und auch um die Tiere, es geht um das Leben und Weiterleben und Überleben und nicht um das Vernichten und Zerstören.

Aber es geht auch um Jona und um jeden einzelnen Menschen für sich, um uns – mit unseren Geschichten von Vater und Mutter, mit unseren Geschichten des Alltags, unseren Aufbrüchen und unseren Anläufen, ums Scheitern und Erfolg haben, um alles, was Recht ist und über das hinaus, was Recht ist. Und wenn es um Jona und um uns geht, dann auch darum, dass Jona lernen muss, dass es nicht nur um ihn geht und wir lernen müssen, dass es nicht nur um uns geht!

Aus der Gegend von Ninive hatten wir in unserer Nachbarschaft ein Flüchtlingsfamilie, Vater, Mutter, drei Kinder: Adil, Anous, Hadi, Hiba, Gina. Eines Tages waren sie weg. Die Behörden hatten festgestellt, dass sie zu Unrecht hier waren. Alles, was Recht ist! Ihr seid zu Unrecht hier! Sie waren über Holland gekommen. Dort sollen sie bleiben. Abgeschoben! Wir haben sie dann einmal in Holland besucht, in Amsterdam, und geschaut, wie es ihnen ge ht. Es warein wunderschönes Wiedersehen.

Es ist, als spräche Gott heute zu uns Europäern, die wir im Schatten sitzen und klagen, weil so viele Krisen sind; als spräche Gott: …und mich sollte nicht jammern der Flüchtlinge, 100 Millionen weltweit, die nicht wissen, wohin; dazu auch das Leiden der der ganzen Schöpfung? Alles, was Recht ist! Was ist Recht?

In dieser Geschichte ist Gott barmherzig. Barmherzig! Nicht unbeteiligt, nicht unberührt, nicht schwach. Gott ist barmherzig, weil er barmherzig sein will!

Aber der Mensch tut sich schwer mit Barmherzigkeit. Der Mensch sagt: Alles, was Recht ist.

Welches Recht hat denn der Mensch?

Das Jonabüchlein endet so, dass der Mensch sich ein Beispiel nehmen soll an Gottes Barmherzigkeit. Vielleicht könnte es in diesem Sinn einmal so weit kommen, dass der Mensch sein vermeintliches Recht nicht nur behauptet, sondern teilt mit allem, was lebt. Amen.

Barmherziger Gott, erbarm dich auch unser, die wir häufig nicht wissen, was rechts oder links ist, und wenn wir es zu wissen meinen, hilf auch uns barmherzig zu sein!

Geh freundlich mit uns ins Gericht, wenn wir meinen, wir seien im Recht! Zeig uns, was recht ist! Wir bitten Dich. Amen!